Leur bon rapport qualité/prix, l’offre abondante et le vaste choix d’essences disponible en font les types de parquets les plus répandus. Tous les styles sont possibles pour une déco au plus près des goûts de chacun…

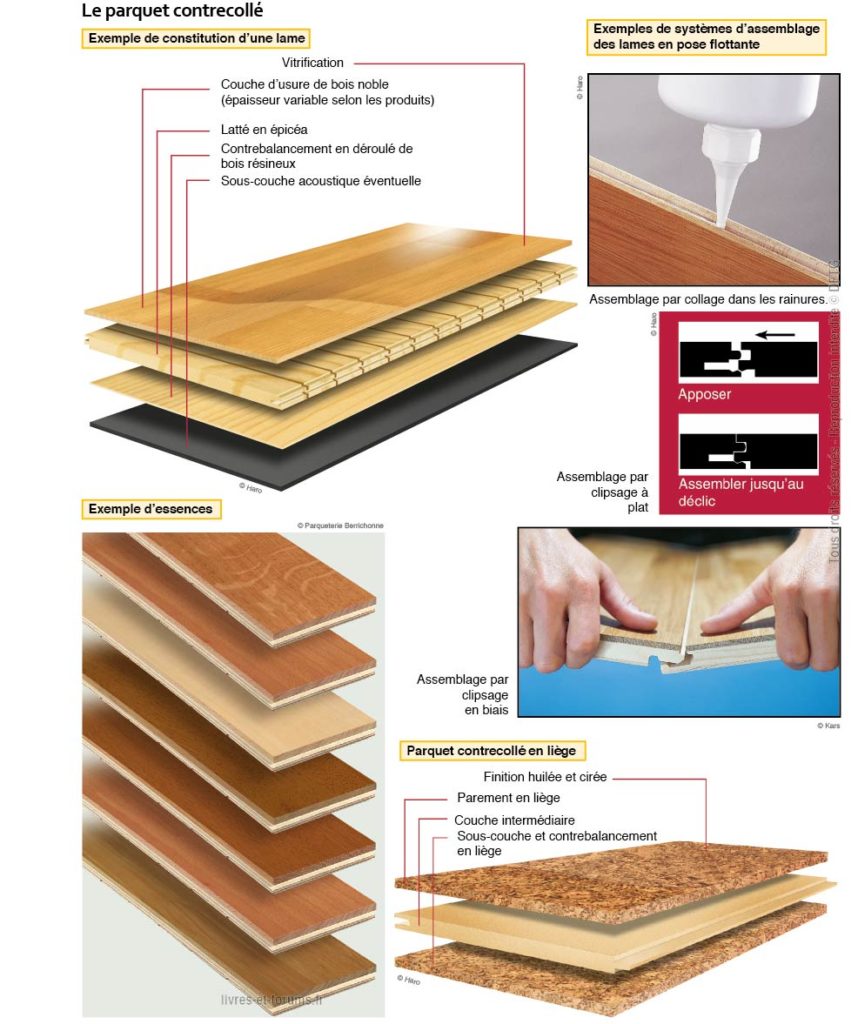

Les parquets contrecollés sont les plus répandus. Ils sont composés de plusieurs couches assemblées industriellement. La partie visible ou le parement est en bois noble. On l’appelle également couche d’usure. La partie centrale, l’âme, est la couche dans laquelle sont pratiquées les rainures, les languettes ou les systèmes d’assemblage propres à chaque fabricant. Une autre couche peut éventuellement être ajoutée : le contreparement. Son rôle est d’assurer la liaison avec le support qui recevra le parquet. Les trois éléments sont assemblés par collage. L’un des avantages de ce type de parquet est que les contraintes, dues aux assemblages et aux caractéristiques propres de chaque essence, sont contrebalancées par la disposition des fibres des éléments les uns par rapport aux autres. Les déformations sont stabilisées par le croisement du sens des fibres à chaque couche, ce qui permet une stabilité nettement supérieure à celle des bois massifs.

Les lames de parquet contrecollé ne tuilent jamais, c’est-à-dire qu’elles ne se déforment pas en U.

Pour pouvoir bénéficier de l’appellation parquet, le revêtement doit disposer d’une couche d’usure minimale de 2 mm avec finition ou de 2,5 mm pour un parement brut, sans finition. Plus le parement est épais (jusqu’à 10 mm), plus le parquet durera.

Toutes les essences conviennent pour la fabrication de contrecollés.

La partie centrale se compose généralement d’un ou plusieurs éléments en bois ou en panneaux dérivés du bois (contreplaqué, panneaux de particules, MDF, etc.). Une troisième épaisseur est possible. Elle consiste en une fine couche de bois résineux déroulé.

Certains contrecollés sont commercialisés avec une sous-couche acoustique. Les épaisseurs courantes totales des contrecollés sont comprises entre 9 et 15 mm. De nombreux parquets contrecollés sont commercialisés avec une finition réalisée en usine. Les gammes d’essences sont également déclinées en une multitude d’aspects : fumé, teinté, brossé, vieilli, etc., ce qui offre un choix incomparable par rapport aux parquets massifs, dans des styles très différents.

Le mode de pose le plus courant et le plus aisé est la pose flottante.

Les systèmes de pose sans colle sont de plus en plus fréquents. Les lames sont assemblées par simple encliquetage. L’alignement et le verrouillage sont automatiques et très précis. L’avantage de ces systèmes est qu’ils sont démontables.

Afin de déterminer la qualité et les aptitudes des parquets contrecollés, des classements ont été définis par les organismes de normalisation. Selon les fabricants, deux classements cohabitent en France. Ils sont établis en fonction de l’essence et de l’épaisseur du parement.

D’une part, la norme européenne EN-685 détermine des classes d’usage selon la nature du local, sa destination et sa fréquentation. D’autre part, le classement UPEC des revêtements de sol s’applique aussi aux parquets contrecollés. Une dureté minimale est nécessaire pour la couche de parement. La lettre U désigne la résistance à l’usure, le P, le poinçonnement, le E, la tenue à l’eau et le C, la tenue aux agents chimiques. Les lettres sont accompagnées d’indices pour quantifier le niveau de résistance. Pour le parquet, seule la lettre U peut varier. Si le parement mesure entre 2 et 4,5 mm d’épaisseur, le parquet est classé U2 (usage pour locaux privatifs à usage normal). Si le parement est compris entre 4,5 et 7 mm, le parquet est classé U2s (trafic important pour local privatif ou faible pour local collectif). Au-delà de 7 mm, le parquet est classé U3 (trafic normal en locaux collectifs). Pour les parquets, les autres lettres possèdent toujours le même indice. Par exemple, vous pouvez lire sur l’emballage d’un parquet contrecollé avec un parement inférieur à 4,5 mm d’épaisseur la mention U2P2E1C0.

D’après Le grand livre de la menuiserie © DFTG